DS置場をつくろう

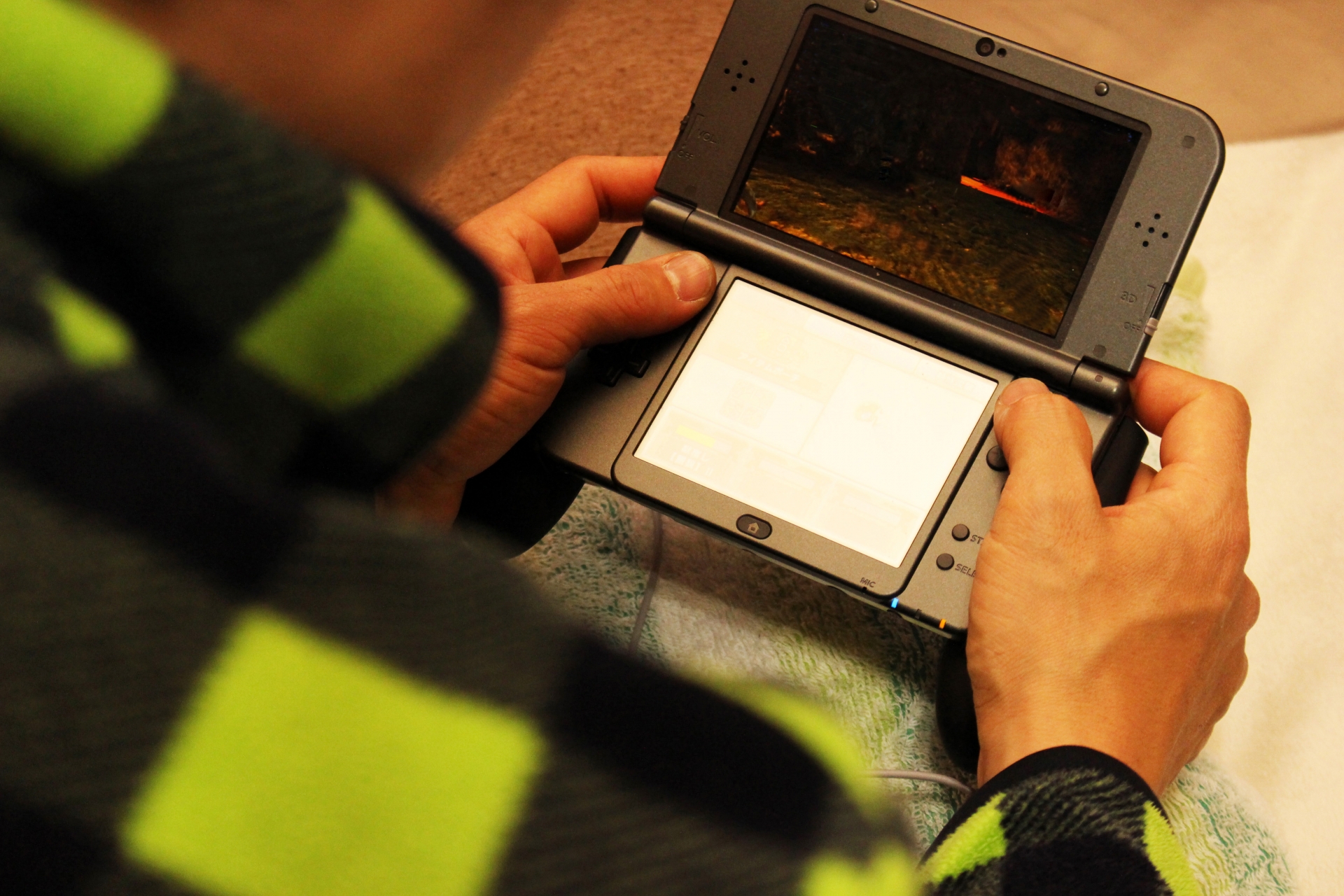

子供って、親の目の届かないところですぐ、DSしてしまうものですよね。

いつでもどこでも携帯できる、その手軽さも、DSの利用時間を長引かせてしまう要因のようです。

ここはひとつ、環境づくりをしてみてはいかがでしょうか?

今回は、「携帯型ゲームを長時間させない環境づくり」に関連する大切なお話を、眼育(めいく)博士がしてくれます。

どうぞ、お見逃しなく!

■登場人物■

【眼育(めいく)博士】

眼育トレーニングの創始者で目の健康のエキスパート

【ミドリママ】

30代のワーキングマザー

息子のケンタの視力を、何とか回復させたいと思っている

【ケンタ】

9歳。学校の健康診断で視力が落ちていたことが発覚

【ミドリママ(以下ママ)】

「ケンタがニンテンドーDSをやるのをなかなか止められなくて…」

【眼育博士(以下博士)】

「注意しても聞かない、ということですか?」

【ママ】

「いえ、注意すればやめるんです。

でも、知能犯というか、やめたフリして、別の場所でまたやってるんですよ。」

【博士】

「ハハハ。

子供っていうのは、そういうところにはしっかり、知恵が回るものですよね。」

【ママ】

「笑い事じゃないですよ。

リビングでやっているのを見て、止めさせるでしょう?それで、DSの電源を切ったから、ホッとして洗濯物の片づけをしていたら、今度は和室でやってるんです。

おやつを持っていったら、自分の部屋でやっていたり。

気づいたときには、かなりやりこんでしまった後だったりして。あの集中力には、ちょっと感心したりもするけれど、長時間やり続けて、目に良いわけありませんよね。」

ケンタのDS熱中にお手上げ状態のママ。

目のことを心配するのも良く分かります。

【博士】

「それなら、環境づくりをしてみてはどうでしょうか?」

【ママ】

「環境づくり??どうやって?」

【博士】

「ニンテンドーDSなどの携帯型ゲームが視力を下げる大きな要因と言われているのは、どうしてだと思いますか?」

【ママ】

「そうねえ…

小さな画面を凝視するからだって、聞いたことがあるけど。」

【博士】

「もちろんそれもあります。

売る側は、凝視させ続けようと、あらゆる知恵を凝らしてゲームを作っていますからねぇ。でも、携帯できる、という手軽さも大きな要因なんです。

いつでもどこでもできるという手軽さが、利用時間を長引かせてしまっていると思いませんか。」

【ママ】

「たしかに。

じゃあ、その“手軽さ”を無くす環境づくりが必要なわけね。そうね、じゃあ、使っていい時間以外はカギのかかる引き出しにしまっておこうかしら。

それとも、充電器と本体をアロンアルファで接着するとか?」

【博士】

「ハハハ。

そんなことをしたら、ケンタ君の反抗心を高めるだけですよ。それよりも、ケンタ君の自由を確保しつつ、遊んでいるときと遊んでいないときを区別する環境づくりが大切です。

たとえば、置き場所を決める。

家の中ではDSは必ず『DS置場』に置くようにしてください。」

【ママ】

「それってどこがいいのかしら?ケンタの部屋?」

【博士】

「この後でも触れますが、自分の部屋はいけません。

ON、OFFの区別がつけにくいからです。

おすすめはリビングです。

それもなるべくママの目につきやすい場所が良いですね。」

【ママ】

「あ、そうか。

チェックしやすい場所を『DS置場』にすれば、ケンタが始めればすぐ目につくわね。」

自分の部屋に持ち込まない!

【博士】

「そういうことです。

また、『自分の場所、自分の空間には持ち込まない』というルールを制定するのも、ON、OFFを区別する環境づくりとしては大切ですね。」

【ママ】

「あ、さっき言ってたことですよね。

どうして自分の部屋に持っていったらいけないの?」

【博士】

「だって、そう思いませんか。

自分一人だけの空間にDSを持ち込んでしまうと、ついダラダラ続けてしまうでしょう。

ずーっとON状態になってしまいます。」

【ママ】

「でも、教育の機会にはなるかも。

節度を持ってゲームしましょう、ケンタの忍耐を鍛える、みたいな。」

【博士】

「ケンタくんにそれを要求するのはまだ早いですよ。

かえって、ストレスを溜めこませてしまうだけです。それに、大人だって、好きな趣味の道具を持って部屋にこもったら、時間を忘れて没頭してしまうって、よくあることでしょう。

並大抵の努力じゃ、OFFにはできません。」

【ママ】

「それもそうね。

パパも休日に趣味のプラモデルを始めたら、一日中書斎にこもってるもの。」

【博士】

「環境づくりをして、DSをやる時間、やらない時間のメリハリをつけるのが理想です。」

【ママ】

「わかったわ。

今日からやってみます。いい解決策が見つかったから、これで今日からまた、心おきなくポテチが食べられます。

これまで、ケンタのDSのやり過ぎと視力のことが心配で、ポテチも喉が通らなかったのよね~。」

【博士】

「あ~あ、ママにもポテチ置場が必要ですね…。」

まとめ

◆近視を防ぐ携帯型ゲーム対策◆

携帯型ゲームで視力が下がりやすいのは、“いつでもどこでも”できるので、つい利用してしまう手軽さが大きな要因。

小さな子供に、節度を持って使うことを覚えさせるのは大変。

それよりも親が環境づくりをしてあげよう。

■環境づくり その1

置き場所を決める。

リビングの中で、周囲がチェックしやすい場所に、必ず置くようにする。

■環境づくり その2

自分の部屋には持ち込まないというルールをつくる。

自分一人の時間・空間を持てる自室にゲームを持ち込んでしまうと、際限なく続けてしまうため。

「早期発見/早期対処」の機会を逃さないために…

視力ランドでは、無料で視力向上可能性判定を実施しております。

フォームに必要事項を入力するだけで、その場で瞬時に可能性を判定します。

お気軽にご利用下さい!

著者・監修者・運営情報

執筆

眼育総研事務局は、目の健康と視力ケアの情報サイト「視力ランド」を運営する編集部です。担当:太田(編集)

監修

監修範囲:医学的記述(一般的な症状説明・受診目安・注意喚起)

監修日:

運営

有限会社ドリームチーム

所在地:神奈川県横浜市青葉区田奈町43-3-2F / 連絡先:045-988-5123(視力ランド窓口):045-988-5124

表現設計について(薬機法・景表法・医療広告に配慮)

- 効能効果の断定(「治る」「改善する」等)は避け、一般的な情報と生活上の工夫に整理しています。

- 数値・作用機序に触れる場合は、一次情報(論文・公的機関資料)を参照し、出典を明記します。

- 症状が続く/強い場合は医療機関の受診をご案内します。

参考文献:本文末の「参考文献」セクションをご確認ください。

利益相反(COI):当記事には当社取扱商品の紹介が含まれる場合があります。

視力回復辞典(視力回復の真実)

おすすめタグ

人気記事ランキング

ドライアイ対策|つらい目の乾きをやわらげるセルフケアと予防習慣

眼精疲労の対策|つらい疲れ目を“ケア+予防”で楽にする対策

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

関連記事

ドライアイ対策|つらい目の乾きをやわらげるセルフケアと予防習慣

眼精疲労の対策|つらい疲れ目を“ケア+予防”で楽にする対策

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド

自宅でできる視力回復トレーニング方法を徹底解説