最近、長時間スマホなどのデジタル機器を使用することで起こりやすい急性内斜視、いわゆる“スマホ斜視”が中高生を中心に増えています。

「最近、ものがなんとなく二重に見える…」「遠近感が分かりにくい…」そんな小さな違和感に気づいたあなたへ。大切な目を守るために、早めのケアと予防策を一緒に考えてみませんか?

“スマホ斜視”とは?

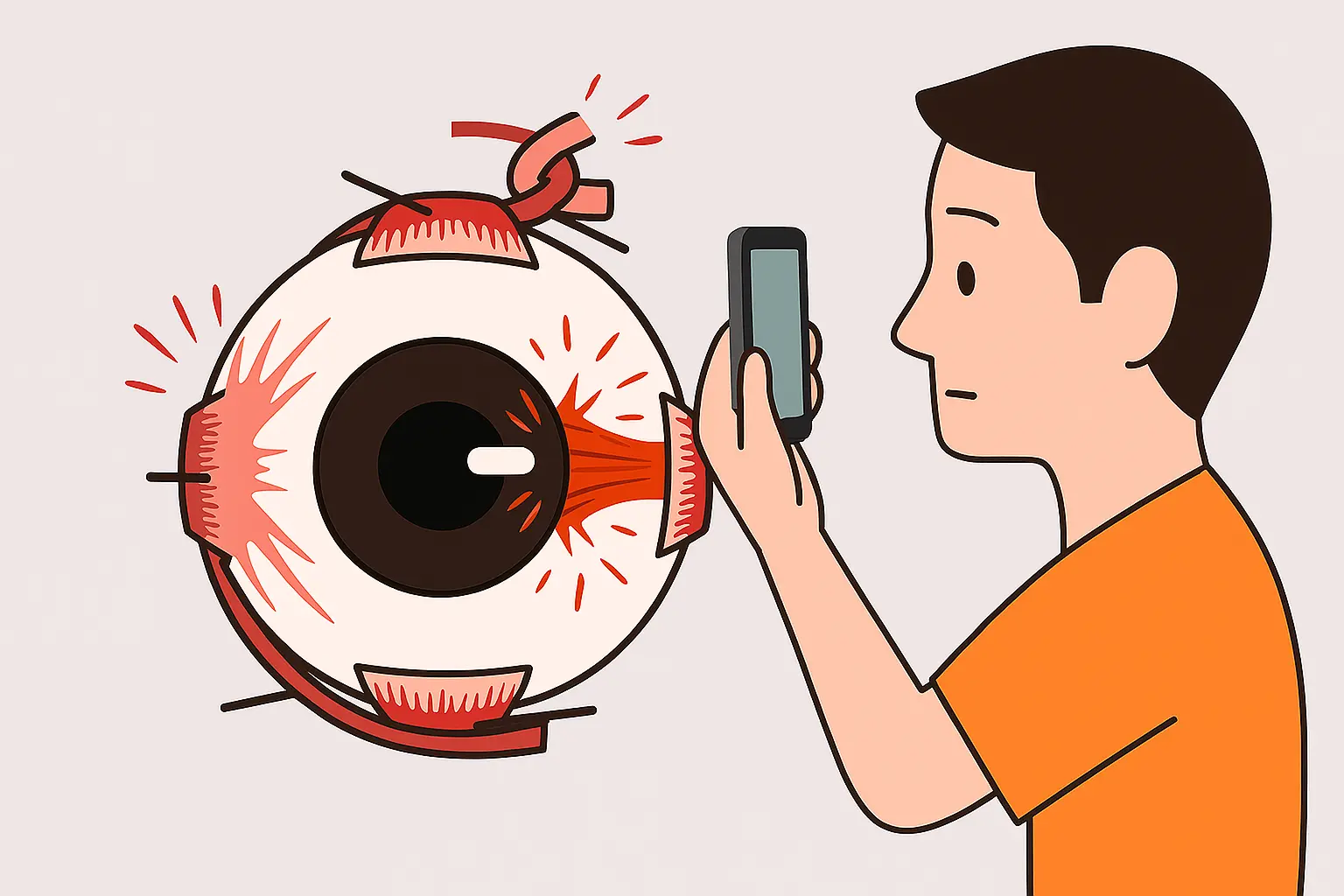

スマホ斜視(急性内斜視)は、本来まっすぐ向いている両目のうち片方が内側に寄ってしまう状態です。

長時間スマホを至近距離で見続けると、目の内側にある内直筋が過度に緊張し、視線を正しく保てなくなることが主な原因と考えられています。

症状としては、まず両目で見ると物が二重に見える「複視」が現れます。

この二重像を避けるため、脳はずれた側の映像を無意識に遮断し、まぶたを細めたり手で片目を覆ったりして一重視を維持しようとします。

その結果、立体的な距離感がつかみにくくなるほか、ピント合わせの負担から頭痛や肩こりが慢性的に続くことが多いです。

もしも、自動車運転中に対向車が二重に見えたりすると、思わぬ事故につながる危険もあります。

違和感を感じたら早めに眼科を受診しましょう。

スマホ斜視の背景にある生活環境の変化

スマホやタブレットの普及前は、子どもがスマホやタブレットを使うのは“もう少し大きくなってから”と考えていたご家庭も少なくなかったはず。

でも今は、学校の授業でタブレット学習が当たり前となり、学習にも日常生活にもデジタル端末を使わざるを得ない時代です。

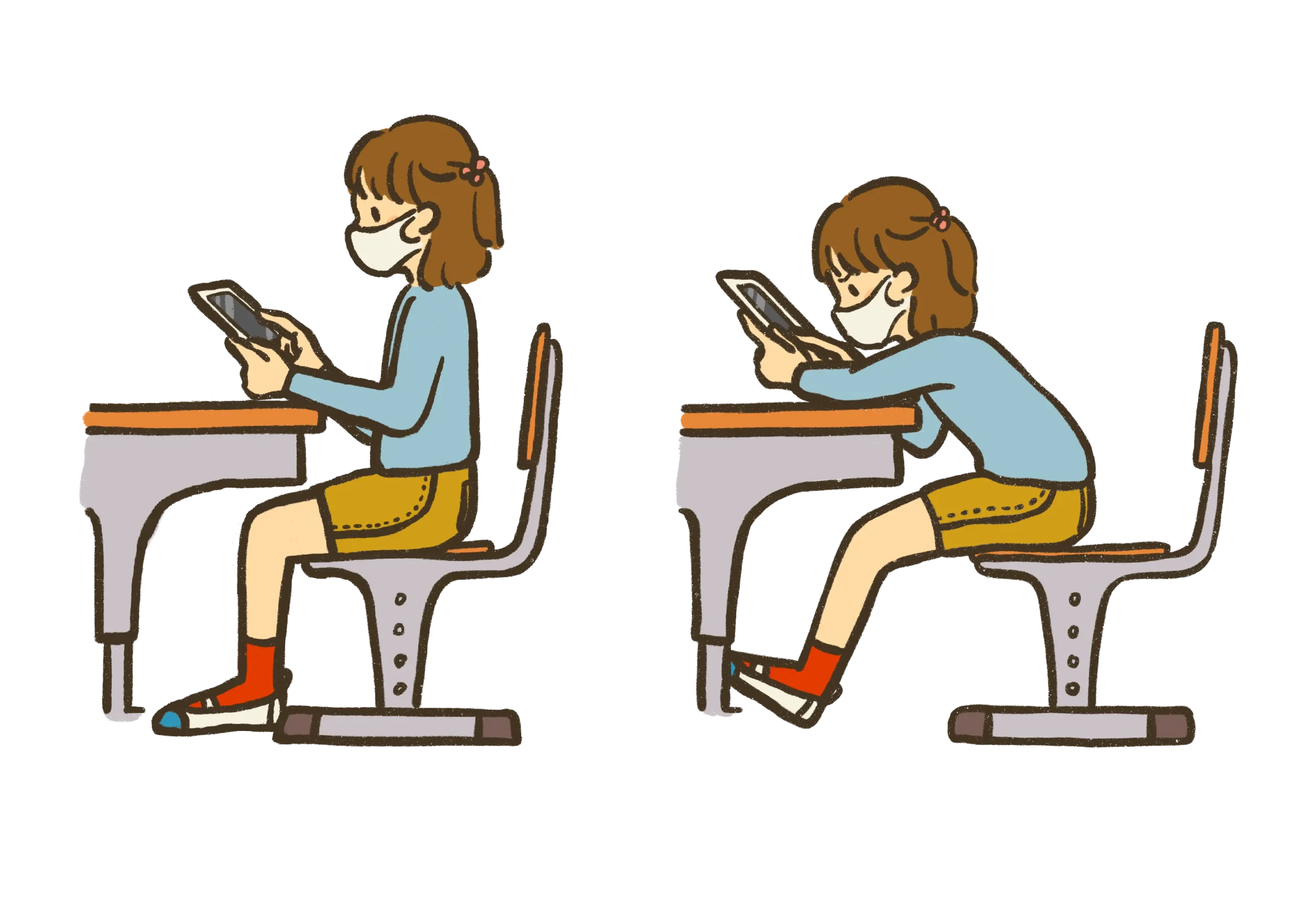

つい「ちょっとだけ…」と思って手に取ったはずが、気づけばこんな使い方をしてしまいがちですよね。

- 通学・通勤中のスマホ操作:電車やバスの揺れの中、長時間同じ距離で画面を凝視してしまう

- ゲームや動画の連続視聴:途中で止められず「あともう1本…」と夜更かしに

- 暗い部屋での使用:ベッドの中やリビングの薄暗い明かりで画面を凝視

- 姿勢を気にせず操作:ソファや床でうつむいたまま長時間使い続ける

こうした習慣が積み重なると、目の寄せ筋(内直筋)に過度な負担がかかりやすくなり、急性内斜視のリスクが高まります。

まずは「つい無意識にやってしまうクセ」に気づくことから始めてみてくださいね。

目だけではない スマホによる身体への影響

ふと気づくと、スマホに夢中で首や背中が丸まってしまいがちではありませんか?

スマホを使う際、多くの人は首を深く前に傾けて画面を見ています。これが習慣化すると、本来カーブしているはずの頸椎が真っ直ぐになってしまう「ストレートネック」や「巻き肩」などの原因となります。

ストレートネックになると、首・肩・背中に負担がかかるだけでなく、眼精疲労や集中力の低下にもつながります。

首が前に出る姿勢では、目も緊張状態になりやすく、急性内斜視のリスクをさらに高めてしまうのです。

自宅でできる”スマホ斜視”セルフチェック

少し離れた距離で文字を見ながら、片方の目を手で覆って読んでみてください。

片目で見るとくっきり見えるのに、両目で見ると文字が二重に見えたり、片目のほうが読みやすいと感じたら、急性内斜視の可能性があります。

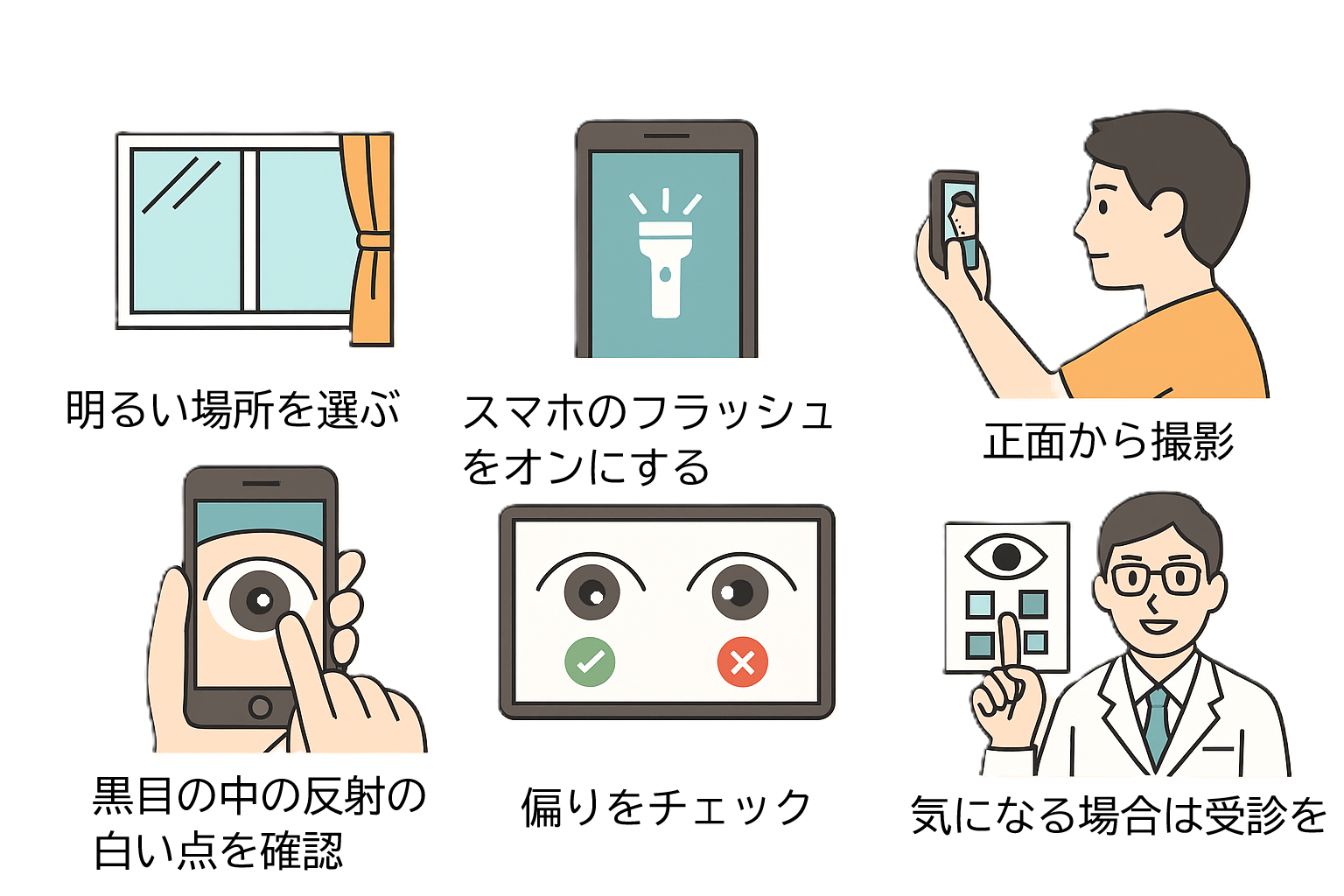

また、以下の手順でスマホを使って簡易にチェックできます。

あくまで目安ですので、気になる場合は眼科を受診してください。

- 明るい場所を選ぶ:部屋の照明を点け、影や反射の少ない場所で行います。

- スマホのフラッシュをONに設定:カメラアプリのフラッシュをオンにします。

さらに、ペンライトなどの補助光をスマホレンズのすぐ横から目に向けて当てると、フラッシュの反射が映りやすくなります。

※ペンライトの光は目への刺激となるため、直視は撮影時の数秒間にとどめ、長時間の照射は避けてください。 - 正面から顔を撮影:スマホを顔の真ん前(約30〜40cm)に構え、軽く顎を引いて真っすぐカメラを見て撮影します。

- 黒目の光の反射位置を確認:撮れた写真を拡大し、左右の黒目中央に白い反射点が映っているかを確認します。

- ずれがあるかチェック:白い点が偏っている場合は、内斜視の可能性が考えられます。

- 結果の活用:大きくずれている、または二重に見えるなど自覚症状がある場合には、早めに眼科で正確な検査を受けましょう。

急性内斜視を防ぐための対策

本来、人間の目の構造に適した自然な見方は、リラックスして眺めるような目の使い方 “眺視”(ちょうし)です。

しかし、凝視をしがちなデジタル機器は今や生活の必需品ともなっており、使う機会は増えていくことでしょう。

モバイル機器と上手に付き合い、近見作業リスクをやわらげ、目の健康を守るための対策を心がけましょう。

急性内斜視はもちろん、近視や眼精疲労予防の対策としても有効です。

- 画面との距離を取る:目から画面までの距離は、最低でも30cmを目安にハーモン距離を心がけましょう。

※モバイル機器との適切な距離には個人差があります。確認方法はこちらから。 - 目の休憩をこまめに:5分~30分ごとに、5秒~30秒間、遠くを見て目を休めるハーフタイムを習慣にしましょう。

内直筋への負担がやわらぎ、スマホ斜視の予防につながります。 - 時間を制限する:2歳未満はスマホの利用を控えましょう。

また、2~5歳のお子さまは視聴は短時間にとどめましょう。

小学生以上~大人もこまめに休憩を入れるなど、連続使用を避ける工夫をしましょう。 - 早期受診がカギ:「二重に見える」「目が寄ってきた感じがする」「片目で見ると楽」などの症状に気づいたら、早めに眼科を受診しましょう。

まとめ:スマホとの上手な付き合い方で、心と目を労わろう

スマホやタブレットは便利な一方、無意識のうちに目や姿勢に負担をかけがちです。

特に成長期は疲れや違和感を感じにくく、症状が進行しやすいため、まずは画面との距離や姿勢、利用時間を見直してみましょう。

さらに、凝り固まった目の筋肉をほぐすにはホームワックのトレーニングも有効です。

家庭用光学トレーニング機器であるホームワックは、複数のレンズとプリズムを内蔵し、10秒ごとにピントの合った映像とぼやけた映像を自動切り替え。

無意識に毛様体筋の緊張をほぐし、プリズム効果で目の開散運動を促す設計です。

近視対策だけでなく、スマホ斜視予防としてもおすすめです。

スマホで疲れた目の緊張をほぐし、リセットするホームワックには気軽に利用できるお試しレンタル制度もあります。

あなたもぜひ、ホームワックで目のスッキリを体験してみてください。

ホームワック:お試しレンタルはこちらから

ホームワック:サブスクプランはこちらから

著者・監修者・運営情報

執筆

眼育総研事務局は、目の健康と視力ケアの情報サイト「視力ランド」を運営する編集部です。担当:太田(編集)

監修

監修範囲:医学的記述(一般的な症状説明・受診目安・注意喚起)

監修日:

運営

有限会社ドリームチーム

所在地:神奈川県横浜市青葉区田奈町43-3-2F / 連絡先:045-988-5123(視力ランド窓口):045-988-5124

表現設計について(薬機法・景表法・医療広告に配慮)

- 効能効果の断定(「治る」「改善する」等)は避け、一般的な情報と生活上の工夫に整理しています。

- 数値・作用機序に触れる場合は、一次情報(論文・公的機関資料)を参照し、出典を明記します。

- 症状が続く/強い場合は医療機関の受診をご案内します。

参考文献:本文末の「参考文献」セクションをご確認ください。

利益相反(COI):当記事には当社取扱商品の紹介が含まれる場合があります。

視力回復辞典(視力回復の真実)

おすすめタグ

人気記事ランキング

眼精疲労と肩こりがつらい…その不調、目の使い方が影響しているかもしれません

ドライアイ対策|つらい目の乾きをやわらげるセルフケアと予防習慣

眼精疲労の対策|つらい疲れ目を“ケア+予防”で楽にする対策

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

関連記事

眼精疲労と肩こりがつらい…その不調、目の使い方が影響しているかもしれません

ドライアイ対策|つらい目の乾きをやわらげるセルフケアと予防習慣

眼精疲労の対策|つらい疲れ目を“ケア+予防”で楽にする対策

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド