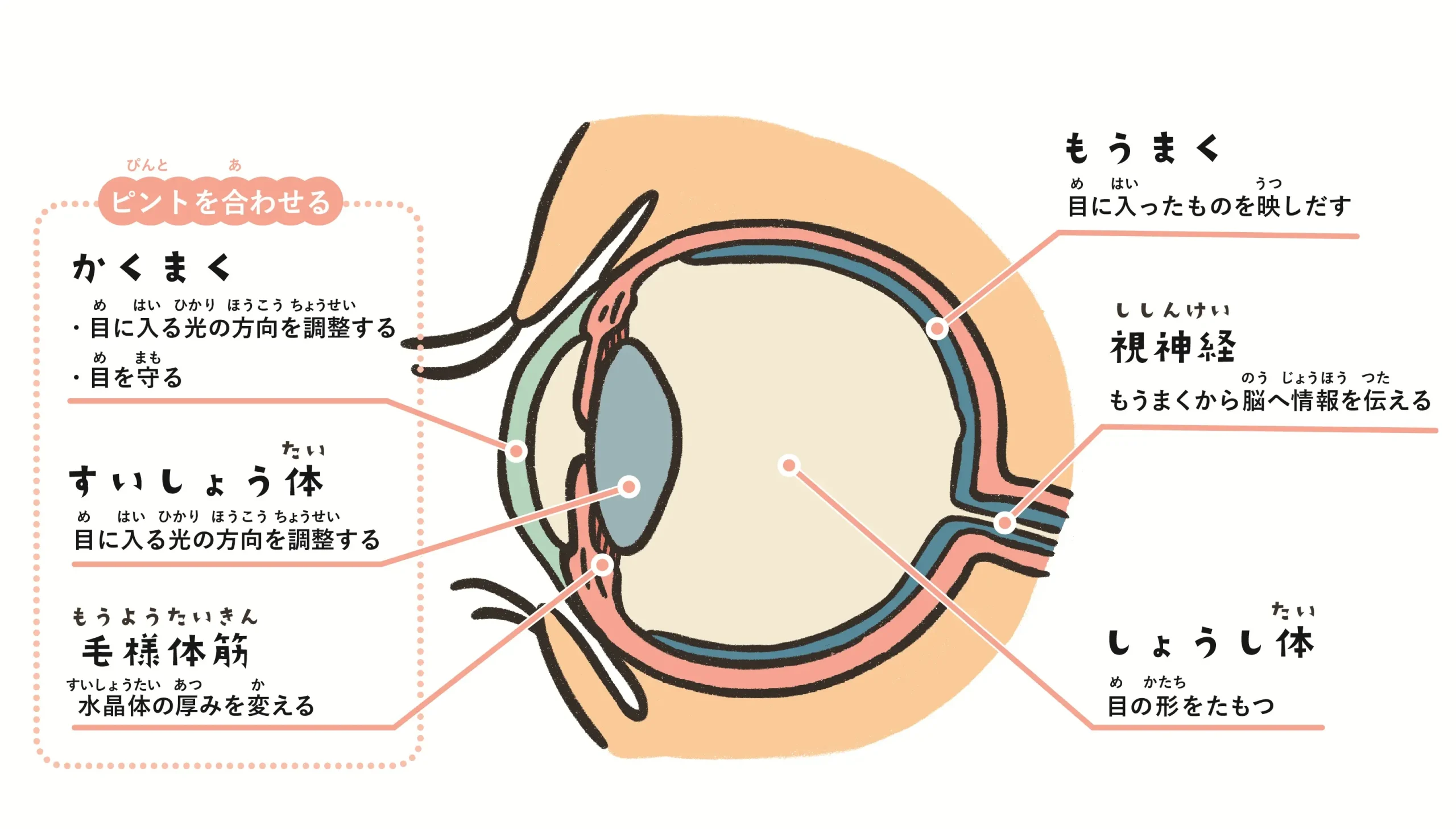

角膜(かくまく)とは?

角膜は目の一番前にある透明な「窓」のような組織で、光を屈折させてピントを合わせるレンズの役割と、外的な異物や菌から目を守るバリアの両方を担う重要な部分です。

詳しい解説

角膜は黒目の前面に位置する透明な組織で、血管を持たずに光を通すことで視力を支えます。入ってきた光の約2/3を屈折させ、網膜に正確に焦点を合わせる「最初のレンズ」として働きます。さらに、涙の膜(ティアフィルム)と連携し、表面を滑らかに保ってクリアな視界を維持します。涙膜の質は角膜の光学的機能にも影響することが近年の研究で注目されています。

角膜の構造(主な層)

- 上皮:外側の保護層で、異物の侵入を防ぎ、表面を滑らかに保つ。傷ついても比較的再生する。乾燥や刺激で障害を受けるとゴロゴロ感やかすみにつながる。

- 実質(ストローマ):角膜の大部分を占め、透明性を保つために精密に配列したコラーゲンから成る。微細構造の変化が視機能や疾患理解に重要とされる。

- 内皮:角膜内の水分バランスを管理するポンプ機能をもち、透明性維持に不可欠。機能低下で濁りが生じる。

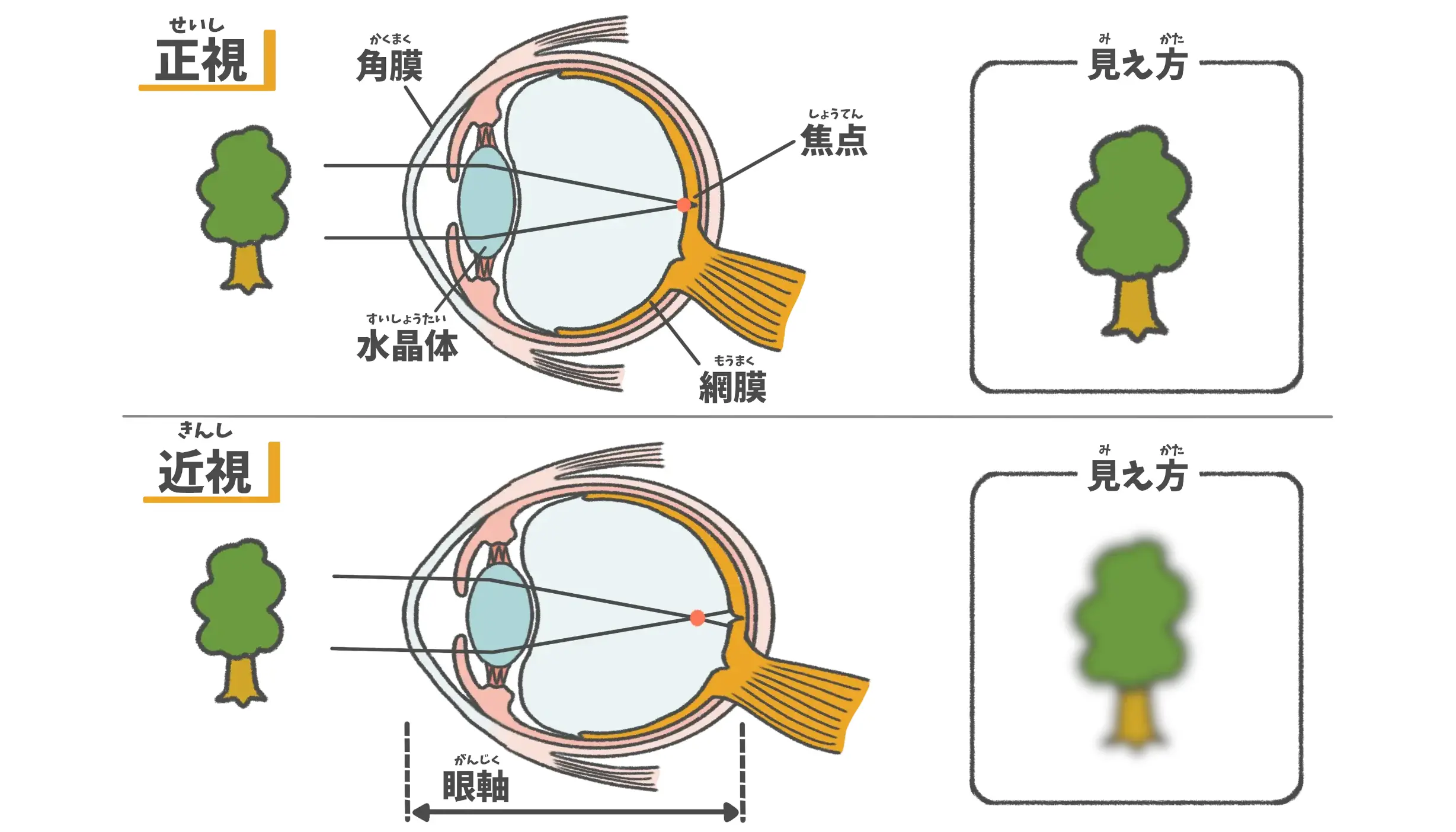

角膜と近視の関係

近視は、目の奥行き(眼軸)が長すぎたり、角膜や水晶体が光を曲げすぎることで、光が網膜の手前で焦点を結んでしまい、遠くのものがぼやけて見える状態です。角膜の形や光の曲がり方を調べる検査(たとえば「角膜トポグラフィー」)を使うと、

- どのくらい近視が進んでいるか、

- 今のメガネやコンタクトが合っているか、

- 今後どう変わる可能性があるか

を判断する材料になります。

また、角膜の表面が普通と違ってでこぼこしていると、ものがゆがんで見える「乱視」になったり、円錐のように角膜が薄く尖っていく「円錐角膜」という状態になると視力に大きな影響が出るため、そうした変化がある場合はより詳しい検査が必要です。

よくあるトラブル例

- 角膜表面の傷やドライアイによる視界のかすみ・不快感。

- ウイルスや細菌による感染(例:角膜ヘルペス、細菌性角膜潰瘍)で濁り・視力低下。早期受診が重要。

- 形のゆがみ(円錐角膜など)による屈折異常。

日常でできる角膜ケアのポイント

- 目をこすらない(上皮を傷つけるリスク)。

- 乾燥対策:こまめなまばたきと適度な室内湿度。

- 長時間の画面注視の合間に休憩を入れ、負担を減らす。

- 違和感・痛み・急な見えにくさが出たら眼科・視能訓練士に相談。

相談すべきサイン(受診の目安)

急なかすみ、光がにじむ、強い痛み、充血が続く、目を閉じても違和感が取れない、過去に角膜疾患があり再発が疑われる症状などがあれば早めに専門家へ。

分類から探す

頭文字から探す

目の用語辞典

おすすめタグ

閲覧ランキング

一過性黒内障

視力検査

眼帯

眼球

角膜潰瘍

関連記事

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド

自宅でできる視力回復トレーニング方法を徹底解説

スマホが原因で斜視に?増える”スマホ斜視”とその対策

眼科のワックは効果がないって本当?