そもそも、「近視」って?

「近視は遺伝だから、治りません」

こんな言葉を、眼科を受診した際に言われることが、よくあります。

確かに“近視はすべて遺伝”でことが済めば、ある意味、話は簡単です。

なぜなら、選択肢は1つしかないことになるからです。

「そうか、それじゃ仕方ないよね」

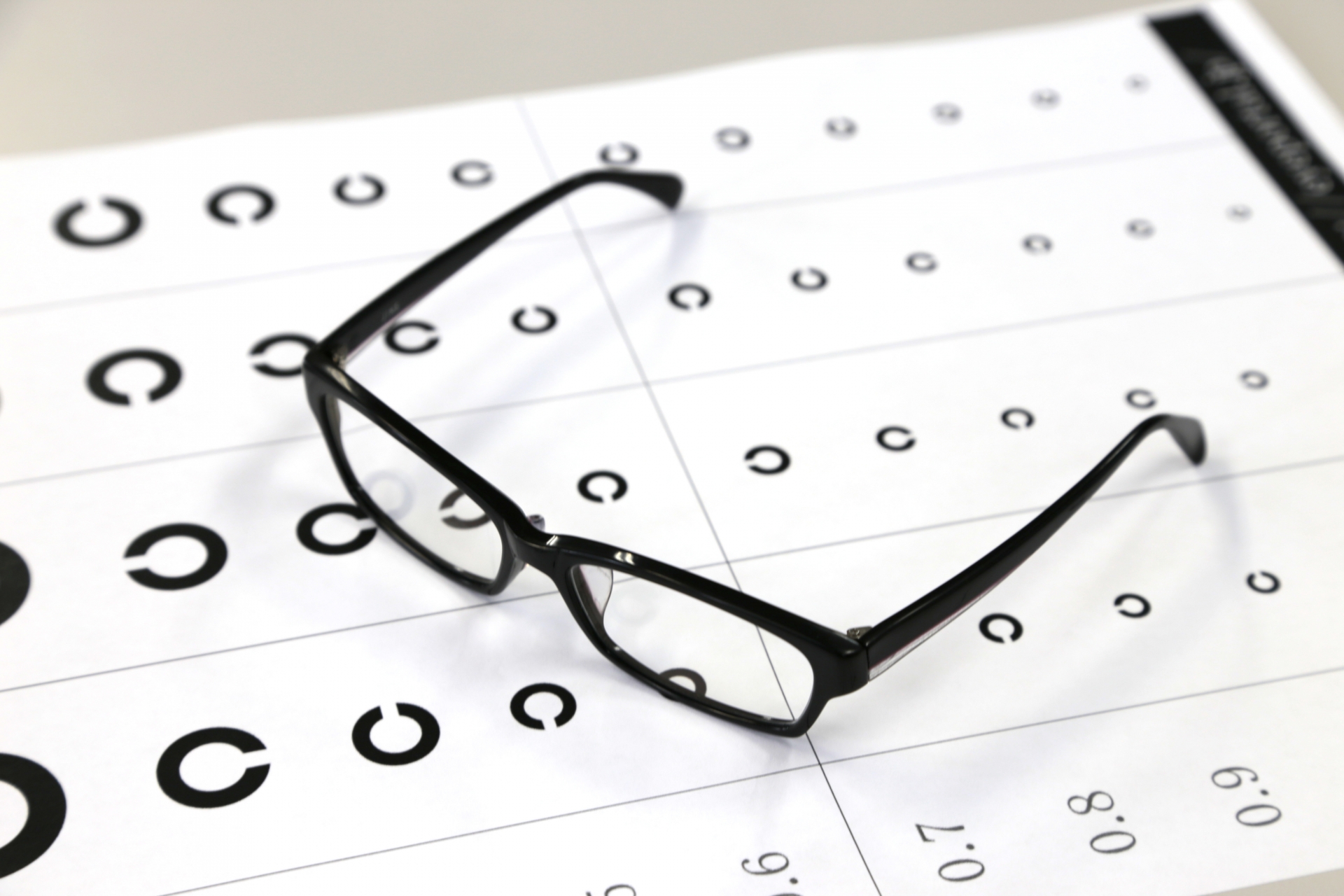

とメガネをつくっておしまい。

あとは徐々に視力低下が進み、何年かに1度メガネをつくりかえながら過ごす…

というコースをたどるしかないわけです。

でも――

もし近視のすべてが遺伝であるならば、近視の割合は、昔から同じでないとつじつまが合いません。

小学生において、60年間で約5倍にも近視が増加している事実をみると、「環境の変化から発生している近視がいかに多いか」を物語っていると言えるでしょう。

「60年間で約5倍」⇒昭和24年~平成18年の子どもの視力データをもとにした、『近視は「すべて」遺伝のウソ!』を掲載しています。

ぜひ、記事本文をご参照ください。

選択肢は本当に1つ?

近視の対処法は、メガネしかないの??

いいえ、決してそんなことはありません。

今回は、その根拠を明らかにしながら、『近視はすべて遺伝のウソ』をさらに掘り下げていきたいと思います。

当メルマガも、最初の発行から30回を数えるまでになりました。

近視の持つさまざまな側面についてお話するとともに、その対策にアプローチしながら回を重ねてきたわけですが、そもそも、「近視」とは?

「近視」は、なぜ起こるの??

■近視のはじまり

遠くを見るとき⇒目の筋肉がリラックスした状態⇒水晶体が薄くなる

近くを見るとき⇒目の筋肉が緊張した状態⇒水晶体が厚くなる

近くをずっと見続けていると、ずっと緊張状態におかれた目の筋肉は、元のように伸びなくなる=『目凝り(めこり)』の状態

水晶体はずっと厚くなったまま=遠くにピントが合わなくなる

※水晶体:目の”レンズ”にあたる部分

これが、今まで何度となくお話してきました、近視のはじまりのメカニズムです。

「近視はすべて遺伝」説のワケ

眼育総研では、ポイントは「目の使い方」にあるという考え方のもと、

×『凝視』(ぎょうし)→目を凝らし、目に必要以上の力を入れて見る

○『眺視』(ちょうし)→目をリラックスさせて、調節に必要な最小限の力のみ使い、「眺める」ように見る

『凝視』をやめて『眺視』をしよう! という提案をして参りました。

【環境の変化=近くを凝視し続けること】による近視の増加…

これに対応するには、『凝視』をやめて『眺視』をすることに勝る策はありません。

つまり、近視になってしまうのも、近視を予防するのも、カギは目の”使い方”にありと言うことなのです。

それに対し、「近視はすべて遺伝」という説は――

- 角膜のカーブが急である

- 眼球が長い

これらの理由で、焦点が網膜の手前で合ってしまう屈折異常 = 近視

そして、これらはすべて遺伝的要因からきているといった考え方が、元になっています。

つまり、近視になるかならないかは、目の「形質」の問題であるという説です。

その場合、対処方法としては、近視を「矯正するしかない」…という結論に達するわけですね。

メガネやコンタクトレンズをはじめ、最近ではレーシック手術やオルソケラトロジーといった手法が話題になったりしていますが、これらはすべて「形質を矯正」という考え方からきています。

確かに、「遺伝」も近視の原因の1つではあります。

でも、原因を「それだけ」と考えるのは、かなり無理があります。

そこには「環境の変化」という要素が、まったく加味されていないからです。

「一卵性双生児の近視」でわかるコト

近視の原因に関しては、まだ医学的に、はっきりとは解明されていません。

そして、それが「近視はすべて遺伝」説が生じる原因となっています。それでも、ここ数年、近視に関するさまざまな研究結果が発表されているのも事実です。

解明への動きが、徐々にではあっても、進みつつあります。

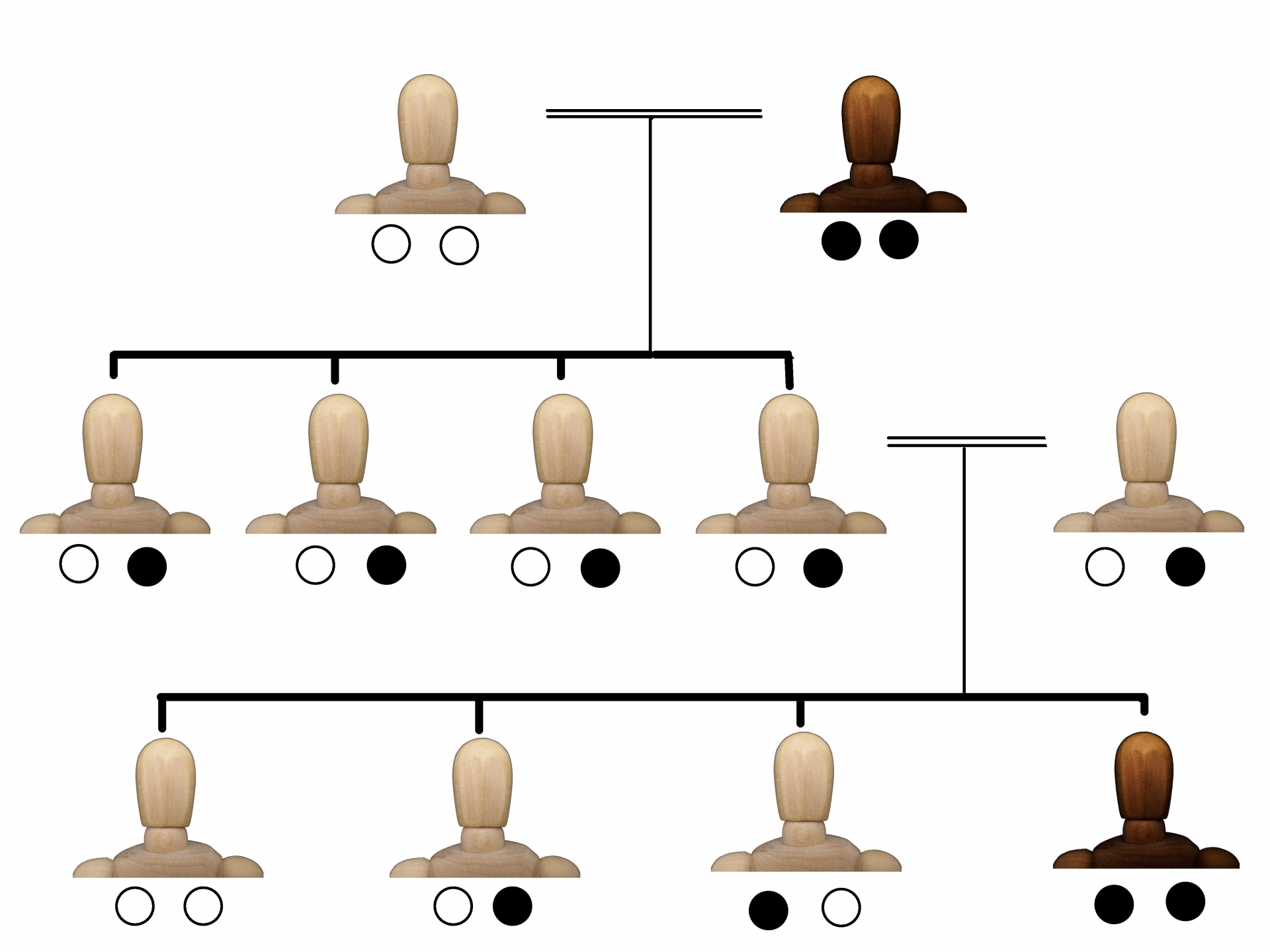

その一例として、「一卵性双生児の近視」のお話をご紹介しましょう。香港・広州中山大学の研究チームが、1,000組の一卵性双生児を対象に、5年間にわたって近視の研究を実施しました。

その結果は、まったく同じ染色体の遺伝子を持つ一卵性双生児でも、離れた場所や異なる環境で生活した場合、一方の子どもには近視が見られ、もう一方の子どもには近視がないという状態が表れることがあった。最大で屈折度が5.5Dという、非常に大きな近視度の差が出た。というものでした。「近視はすべて遺伝」ではなく、「環境」という要素が関わっているということを示す、非常にわかりやすい事例ですね。

教育熱が近視をあおる?!

現在、日本国内のメガネ・コンタクトレンズ使用者は6割にのぼると言われています。

まさに、近視でない人は少数派、という状況にあります。

にも関わらず、海外に比べ、国内における近視の研究はあまり進んでいないのが現状です。

そんな事情から、近視に関する研究報告や論文は、ほとんどが海外のものになってしまうのですが――

海外に目を向けてみると、近年、日本を含む東アジア地域で、子どもの近視の著しい増加現象がみられることがわかります。

上記の一卵性双生児の研究が行われた香港でも、15歳以上の人口の中で、近視の人の割合が4割に達したというデータがあります。

中国は、ここ数年、文化・産業といったさまざまな分野で、めざましい発展をとげています。

他のアジア諸国も、それに続けと進展しているわけですが、それに比例して親たちの教育熱が高まっているのも、また事実です。

教育熱の高まりとともに、子どもが机に向かう時間が増え、結果として近視も増加…

そのあたりの事情は、他諸国より少し先行してきた日本と、ほぼ同じといえるでしょう。

ここでもうひとつ。

シンガポールで行われた、ある研究報告をご紹介します。

証明された、近視進行の原因

シンガポールは、日本以上に、近視の人の数が多い国です。

小学校6年生の児童のうち、なんと60%が近視であるというデータもあるのだそうです。

シンガポール国立大学の研究チームが2002年に発表した論文の中に、子どもの近視の進行について調査したものがあります。

2つの小学校から、7才~9才(1~3年生)の児童1,005人が選ばれました。

2校のうち、1校は学力成績優秀校、もう1校は学力面ではランキング下位レベルにある学校です。

1,005人のうち、

近視でない児童 68%

近視の児童 32%

実に、1~3年生の子どもの“30%以上が近視、ということになります。

そして、近視のグループの子どもには、下記の傾向が見られたと報告されています。

- 親が高額所得者・高学歴の方が、子供が近視になる確率が高い

- 1週間に本を3冊以上読む子どもは、2冊までの子供に比べ、近視になる確率が高い

- 進学クラスの子供やパソコンを使っている子供は、そうでない子供より近視になる確率が高い

- 「成績優秀校」の児童のほうが、そうでない学校に比較して、近視である確率が圧倒的に高い

これは、読書や受験勉強、パソコンといった「近くを見続ける作業」が、近視の進行に深く関わっている、ということを証明している、ひとつのデータと言えます。

同じ人種でも国が変わると…

2004年に発行されたイギリスの科学誌『ニュー・サイエンティスト』では、東アジアで近視が増加している原因は、生活様式の変化であり、遺伝的な要因ではないという報告が、発表されました。

これは、オーストラリア・ナショナル大学のイアン・モーガン教授によるもので、

近視の増加は遺伝が原因、という考え方には根拠がない

屋内で長時間読書したり、テレビやコンピューターに接する生活様式の変化が近視増加の主な原因である

というのが、結論となっています。

それを裏づけるデータとして、インドでは近視を持つ人の割合が全体で約10%なのに対し、シンガポールにいるインド系住民のうち、18歳男性の70%が近視という話も、紹介されています。

また、現代の子どもたちが、読書・パソコン使用などで、近くに焦点を合わせることに大半の時間を使っていること、それを補うために眼球が長くなり、遠くにある物にピントが合わせられなくなったことにも、言及されています。

この「眼球が長くなる」状態は、【軸性近視】と呼ばれます。

眼科などでは、この原因が「遺伝」であるとされ、【軸性近視】は遺伝の根拠として、考えられてきていました。

しかし、『ニュー・サイエンティスト』のこの報告では、「環境要因」によって起こる【軸性近視】が多数存在する。

つまり、「近視はすべて遺伝」説の根拠とされてきた【軸性近視】が、実は環境によっても引き起こされると指摘しているわけです。

眼育総研にも、皆様から【軸性近視】に関するお問い合わせを、最近よく頂くようになりました。

【軸性近視】に関しては、いずれ号を改め、詳しく取り上げたいと考えています。

まとめ

近視は「すべて」が遺伝によるわけではないことは、各国のさまざまなデータが証明しています。

近視の要因として、「環境要因」が大きいことがわかってきた以上、対処の方法はあるはずであり、手をこまねている場合ではないということがいえるでしょう。

安易に”メガネ”への道を進む前に…

結果的に、さらなる視力低下をまねいてしまう前に…

打つ手があります!!

「早期発見/早期対処」の機会を逃さないために…

視力ランドでは、無料で視力向上可能性判定を実施しております。

フォームに必要事項を入力するだけで、その場で瞬時に可能性を判定します。

お気軽にご利用下さい!

著者・監修者・運営情報

執筆

眼育総研事務局は、目の健康と視力ケアの情報サイト「視力ランド」を運営する編集部です。担当:太田(編集)

監修

監修範囲:医学的記述(一般的な症状説明・受診目安・注意喚起)

監修日:

運営

有限会社ドリームチーム

所在地:神奈川県横浜市青葉区田奈町43-3-2F / 連絡先:045-988-5123(視力ランド窓口):045-988-5124

表現設計について(薬機法・景表法・医療広告に配慮)

- 効能効果の断定(「治る」「改善する」等)は避け、一般的な情報と生活上の工夫に整理しています。

- 数値・作用機序に触れる場合は、一次情報(論文・公的機関資料)を参照し、出典を明記します。

- 症状が続く/強い場合は医療機関の受診をご案内します。

参考文献:本文末の「参考文献」セクションをご確認ください。

利益相反(COI):当記事には当社取扱商品の紹介が含まれる場合があります。

視力回復辞典(視力回復の真実)

おすすめタグ

人気記事ランキング

眼精疲労と肩こりがつらい…その不調、目の使い方が影響しているかもしれません

ドライアイ対策|つらい目の乾きをやわらげるセルフケアと予防習慣

眼精疲労の対策|つらい疲れ目を“ケア+予防”で楽にする対策

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

関連記事

眼精疲労と肩こりがつらい…その不調、目の使い方が影響しているかもしれません

ドライアイ対策|つらい目の乾きをやわらげるセルフケアと予防習慣

眼精疲労の対策|つらい疲れ目を“ケア+予防”で楽にする対策

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド