「近視予防法」!?

学校検眼で近視がわかり、言われるままに眼科を受診すると、よく言われる言葉…

「まだメガネを使うほどではないようですので、様子を見ましょう」

でも

「様子を見ましょう…」

とは、具体的にどういうことでしょうか?

「様子を見ていれば、良くなるかもしれませんよ」ということでしょうか?

もちろん、そんなわけはありませんよね。

答えは

「まだメガネには少し早いようです。ですが、近視がさらに進行して、また来てくれれば、メガネ処方箋を出しますよ」

ということなのです。

眼科でよく聞く「ワック」って何?より

わが子が近視になってしまった!

大変、なんとかしなければ!!

…そんな気持ちで、子を持つ親は眼科の門をたたきます。

でも、眼科での対処は「なんとか治療や改善をしてほしい」という切望からは、程遠いもの。

ここに、割り切れないものを感じたことのある方は、結構いらっしゃるのではないでしょうか。

他の医療機関なら、からだに不具合があれば何らかの対処をしてくれるはず。

なのに、近視に対する眼科の対応は”様子見”だけなんて…

なぜ、いつから、そんなふうになったのか?

今回は、そういった眼科の問題について、ちょっと考えてみたいと思います。

今ではあまり知られていませんが、かつて、日本には国をあげて“近視予防”に努めていた時期がありました。

さかのぼること約70年、1939年(昭和14年)に『近視予防法』というものが出されました。

これは、現在の厚生労働省と文部科学省から出された通達で、「国民はこれを厳守するように指令され、また、義務教育の中でも周知徹底することが基本方針とされた」といいますから、まさに“国をあげて”近視予防に取り組んでいた、と言って良いでしょう。

国が一丸となって近視予防に取り組むなんて、すばらしい試みじゃないの??と、近視に悩む現代人なら、思うかもしれません。

実は、これには当時の国の事情が大いに関係していたのですが――

『近視予防法』とはどんな内容だったのか、まずはそれをご紹介しておきましょう。

視力を良くして戦争に勝つ???

◎身体を強健にすること ―― 偏食を避けて、戸外運動を奨励すること

◎目の疲労を防止すること ―― 目に適当な休養を与えること

◎姿勢を正しく保持すること ―― 読書距離は30cm以上、寝転んで読書をしないこと

◎採光に注意すること ―― 十分に明るい光線の下で勉強すること

◎印刷物を選択すること ―― 文字の過小なものは避けること

◎視力検査をしばしば受けること ―― 近視者は正確な眼鏡を用いることこれが、『近視予防法』の中身です。

出典元:老眼と正しくつきあう 丸尾敏夫著 岩波アクティブ新書

内容を見ていて感じるのは、どれもまっとうで、目のためには大変良い生活習慣である、ということです。

名前からすると、何か特別な決まりごとがあったのかな、と思われるような『近視予防法』ですが、要は「近視にならないように、生活習慣に気をつけましょう」ということなのですね。

当時の日本は、第2次世界大戦に向けて突き進んでいるというご時世。

男子には兵役義務があり、強い兵隊を育成するというのが、国の最重要課題だったのです。

かつての日本にとって、最大の武器は「人」であり、人海戦術が頼みの綱だったわけですが、そんな事情のもとでは、戦闘能力を高めるため「良い視力」を持った人材の育成が不可欠だと考えられたのですね。

「視力を良くして戦争に勝とう」ということですから、今考えればとても無茶です。

でも、当時は大まじめに、国民の視力向上を奨励していた――というのが、『近視予防法』の背景なのです。

”近視予防”はなぜ消えた?

ここでちょっと考えてみたいのは、そのような、70年前には存在した“近視予防”という考え方が、いつのまになくなってしまったのか???ということです。

上にご紹介したように『近視予防法』の内容はどれも、視力低下防止のためには欠かせない、目に大変良い生活習慣ばかりです。

むしろ、テレビやゲームやマンガ本などに囲まれて暮らす今の子どもたちにこそ、必要なことであるといえるでしょう。

しかし、戦後、“優秀な兵力育成のための視力向上”という考え方は前時代の遺物に。

“視力低下防止のための生活習慣”も、一緒に廃れていった。

…というのが、実際のところなのかもしれません。

近視の爆発的増加

次のようなデータがあります。

【昭和24年】【昭和38年】【昭和52年】

小学生 6% 12% 17%

中学生 9% 21% 32%

高校生 12% 34% 48%

小学生のところを見てみると、「昭和24年から昭和38年で2倍増、昭和52年では約3倍増」という、非常にわかりやすい推移をたどっています。

これらの数字は…近視の児童・生徒比率の推移を表したものなのです。

【文部省(現在の文科省)調べ】

子どもの近視率データとして文科省に現存する資料の中で、いちばん古いのが昭和24年のものです。

昭和24年から14年間で2倍、さらにその後の14年間で3倍に増加しているという、このデータの示す結果から、戦後”近視の子どもが爆発的に増加”したことがよくわかると思います。

医療が進むと逆に…

昭和30~40年代といえば、日本が高度経済成長の真っただ中にあった時代。

戦前には想像もしなかった、便利で豊かな生活が普及し始めました。

とりわけ、電化製品の登場は、人々の生活に劇的な変化をもたらしたのです。

明るい電灯があるおかげで、夜遅くまで活動できるようになり、「テレビを見る」という、今までになかった生活習慣も生まれました。

そんな事情を考えれば、子どもの近視が増加の一途をたどるのも、ある意味当然だと言えます。

そして、それと並行するようにめざましい進歩を遂げたのが、医療の分野です。

乳幼児の死亡率が激減したり、日本人の平均寿命が飛躍的に伸びたり…

ということはもとより、眼科の分野でも、それまでになく医療技術が向上していきました。

昭和30年代頃までは、メガネは高価なものであり、ガラス製のレンズは割れやすく、メガネといえば“不便なうえにお金がかかる”ものというイメージでした。

が、医療技術と製造技術の発展により、メガネは手頃な値段で入手可能になりました。

さらに、コンタクトレンズも登場し、こちらも次第に低価格が実現していったわけです。

大手メガネチェーンが日本全国に展開を始めたのが、1960~70年代。

アメリカのボシュロム社によって、ソフトコンタクトレンズが発売されたのが71年。

これらもすべて、昭和では30~40年代にあたります。

「眼科のメガネ・コンタクトレンズ店化」

つまり…これらの進歩発展は、戦後日本の功績であるとともに、”近視になってしまっても、まあ何とかなるだろう”という楽観材料を作ってしまった、ともいえるのですね。

「すぐれた矯正手段があること、また、多くの人が抵抗なくそれらを使うようになったこと。」

こういった要因から、眼科もまた”近視の予防”に力を入れなくなり、近視になったら様子を見る→悪化したらメガネの処方箋という対処が一般的になっていったのだと考えられます。

ちなみに…アメリカでは、目の疾患を扱う → “眼科”

メガネやコンタクトレンズを処方する → “オプトメトリスト”

というふうに、完全に役割が分かれています。

つまり“近視”という分野は、眼科医の担当領域ではないと言うことです。

日本では、すべてが一緒。

つまり、ある意味で「眼科のメガネ・コンタクトレンズ店化」が起こっているとも言えるわけです。

以上のことから考えると、【近視の爆発的増加】と【メガネ・コンタクトレンズなど矯正手段の手軽化】が相まって、“近視を予防しない”眼科の現状ができあがった、と言えるでしょう。

まとめ

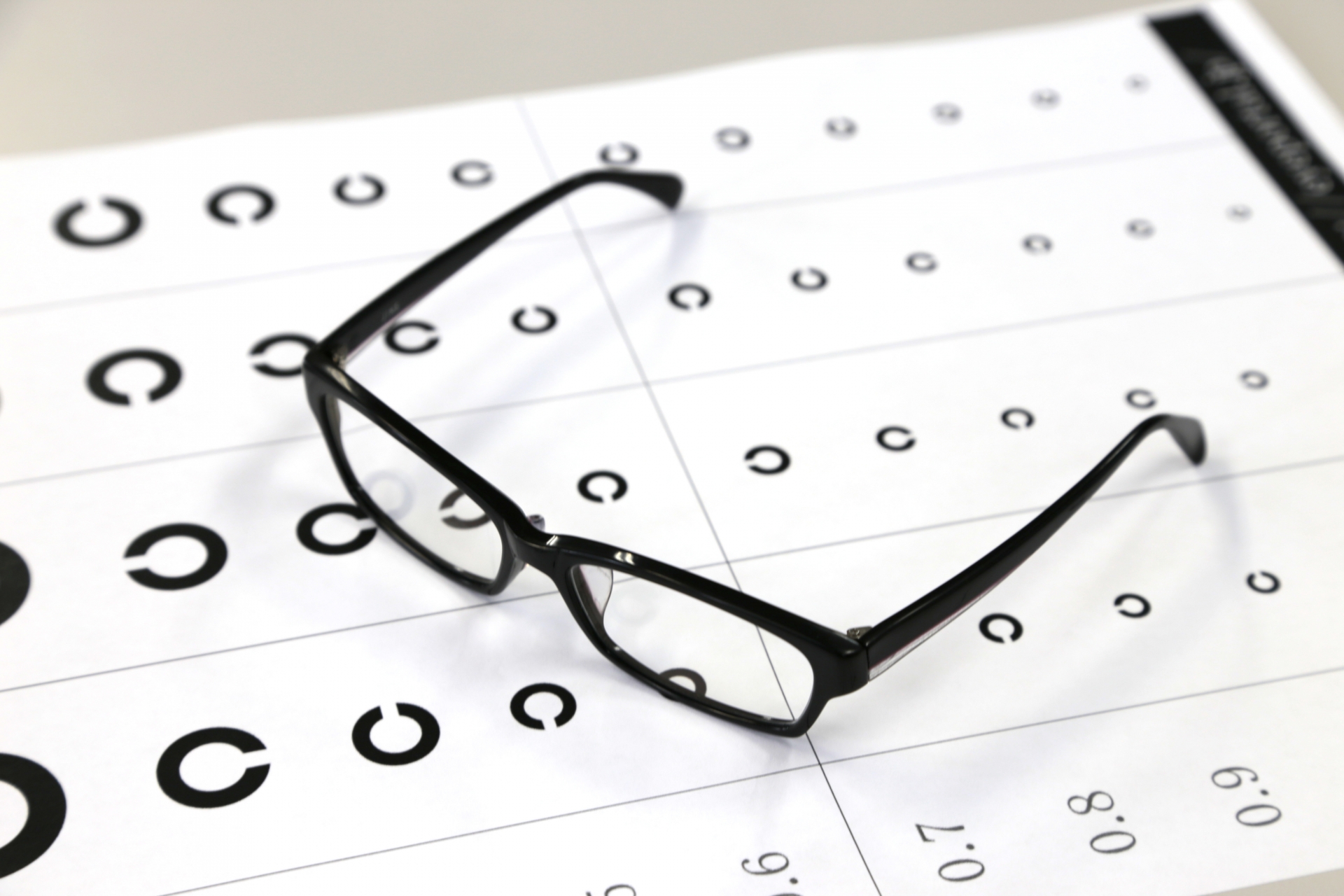

眼科で行われている近視への対処は、

- ミドリンやワックで様子を見る

- 更に近視が進んだらメガネをかけるように、という指導

ほとんどの場合、これだけ。

なぜそんなふうになったのか?

戦後、

- 子どもの近視の爆発的増加

- メガネ・コンタクトレンズなど近視矯正手段の手軽化

医療技術が発達したことにより【近視のデメリット】が少なくなった

眼科にとっても”予防”に力を入れる理由が希薄になった

つまり…

【”近視”を相談するのに、眼科は適していない】

だったら、どうすれば…?

メガネはイヤ! そして”近視予防” “視力低下防止”を望むなら、

「早期発見/早期対処」の機会を逃さないために…

視力ランドでは、無料で視力向上可能性判定を実施しております。

フォームに必要事項を入力するだけで、その場で瞬時に可能性を判定します。

お気軽にご利用下さい!

著者・監修者・運営情報

執筆

眼育総研事務局は、目の健康と視力ケアの情報サイト「視力ランド」を運営する編集部です。担当:太田(編集)

監修

監修範囲:医学的記述(一般的な症状説明・受診目安・注意喚起)

監修日:

運営

有限会社ドリームチーム

所在地:神奈川県横浜市青葉区田奈町43-3-2F / 連絡先:045-988-5123(視力ランド窓口):045-988-5124

表現設計について(薬機法・景表法・医療広告に配慮)

- 効能効果の断定(「治る」「改善する」等)は避け、一般的な情報と生活上の工夫に整理しています。

- 数値・作用機序に触れる場合は、一次情報(論文・公的機関資料)を参照し、出典を明記します。

- 症状が続く/強い場合は医療機関の受診をご案内します。

参考文献:本文末の「参考文献」セクションをご確認ください。

利益相反(COI):当記事には当社取扱商品の紹介が含まれる場合があります。

視力回復辞典(視力回復の真実)

おすすめタグ

人気記事ランキング

眼精疲労と肩こりがつらい…その不調、目の使い方が影響しているかもしれません

ドライアイ対策|つらい目の乾きをやわらげるセルフケアと予防習慣

眼精疲労の対策|つらい疲れ目を“ケア+予防”で楽にする対策

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

関連記事

眼精疲労と肩こりがつらい…その不調、目の使い方が影響しているかもしれません

ドライアイ対策|つらい目の乾きをやわらげるセルフケアと予防習慣

眼精疲労の対策|つらい疲れ目を“ケア+予防”で楽にする対策

スマホが見えにくい…老眼の対策は“早めの対処”から|軽減のコツと環境づくり

子供の近視にショックを受けた親御さんへ|不安な気持ちと向き合う視力ケアの考え方

子どもの近視が将来の眼病につながる?──家庭でできるリスクを減らす対策

目は一生の資産——3分で整えるピント調節 “ピントフレッシュ”のすすめ

学校の視力検査A判定でも油断禁物—近視予防と『ホームワック』活用ガイド